歌词全篇

长亭外,古道边,芳草碧连天

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山

天之涯,地之角,知交半零落

一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒

草碧色,水绿波,南浦伤如何

人生难得是欢聚,唯有别离多

情千缕,酒一杯,声声离笛催

问君此去几时来,来时莫徘徊

朴树曾经说过,如果他能够写出《送别》这样的歌词。当场我死那儿都可以。

这首歌的前身是《梦见家和母亲》(《Dreaming of Home and Mother》,美国音乐家John P. Ordway作曲),后歌曲流传至日本,被改编成日语歌曲,李叔同留学日本时听到这首歌,回国后填了中文歌词,《送别》一出,流行至今。

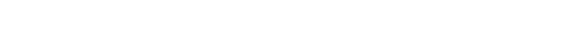

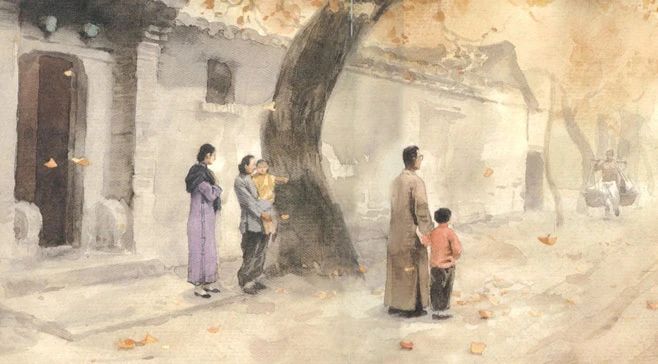

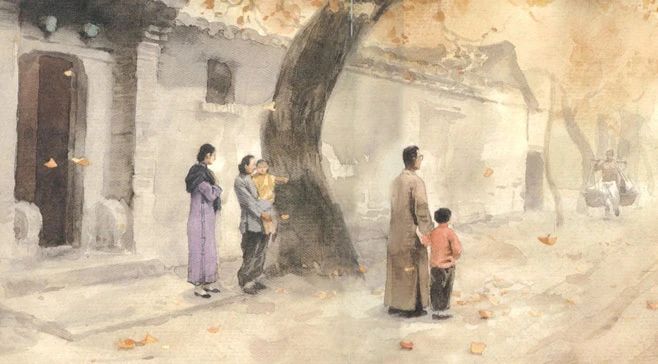

李叔同画像

李叔同画像

高晓松说,就是有那么一种人,他的才能是老天爷给的。李叔同就是这种人,他是公认的“全才”、“奇才”。有人评价李叔同:无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。他的前半生,是牛逼的音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,后半生是精研律宗的佛门高僧。今天,只想讲讲他与茶的故事。

|饮茶氛围

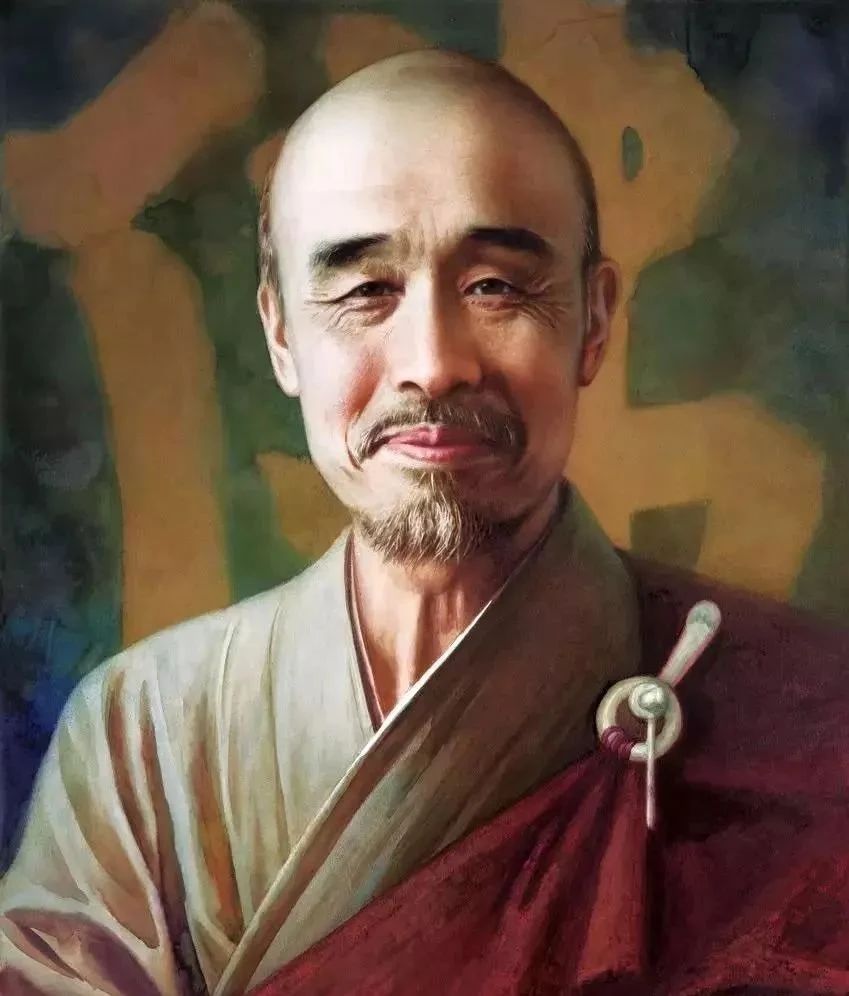

神农尝百草,发现了茶树,陆羽痴迷茶,于是作《茶经》。中国是茶的故乡,自从茶被中国人发现,饮茶的习俗也逐步形成,并延续下来。哪怕是清代末期,动荡的时局下,人们照旧要喝茶。

电视剧《茶馆》剧照

李叔同1880年生于天津一家富硕人家,其父是进士,与张爱玲在外祖父李鸿章是同科举人。天津有浓厚的喝茶氛围,富足人家,琴棋书画诗酒茶,自然不在话下。1897年,李叔同与俞氏小姐结婚,岳丈家正是经营茶叶的,因此李叔同家里常可以收到俞家的好茶。

|以茶为媒

李叔同所处的时代,茶馆遍布,无论是文人雅士、青年学子,亦或是商人农民,都喜欢去茶馆里坐下饮茶,议论时事、听书聊天、互换行业情报等很多在茶馆进行的。李叔同的友情,很多是从一杯茶开始的。

18岁时,李叔同随母前往上海居住,在上海结识了很多朋友。近代文人,喜好舞文弄墨、琴棋茶画这样的雅事,譬如以茶为媒,开展社交活动,邀请友人来家里饮茶。他与袁希濂、许幻园、蔡小香、张小楼结为金兰,号称“天涯五友”,许幻园名下的上海城南草堂,便是友人们的聚集地。日本留学归来的李叔同,与破产的许幻园雪中离别后,有感而发写了《送别》歌词。

而后的漂泊岁月里,李叔同也会怀念“天涯五友”一起品茶赏画的日子。1926年,李叔同回到上海,专程去昔日的茶友聚集地探望,可惜被五金商人买下,变成了“超尘精舍”。

|与茶为伴

人有悲欢离合,亲人、友人终将离去,一直陪伴着李叔同的,是养胃修心的一杯茶,涵容以待人,恬淡以处世。

在杭州期间,李叔同也过过一段悠闲的茶生活。李叔同所作《西湖夜游记》中亦有记载:乃入湖上某亭,命治茗具。又有菱芰,陈粲盈几,短童侍坐,狂客披襟,申眉高谈,乐说旧事。”

李叔同皈依佛门后,也依然爱喝茶,高僧种好茶,好茶出禅诗,有一定的道理。茶叶也是李叔同经常送友人的手礼。据李叔同在他的《断食日志》中记载,在他断食期间,他喝过的茶有番茶、红茶、梅茶、盐梅茶等数种茶,吃则只吃米糕、藕粉等。

英红红茶

英红红茶

1942年,时为弘一法师的李叔同在泉州圆寂。李叔同的一生,好比一杯品质上佳的红茶,入口醇厚甘甜,茶香馥郁,每一泡茶都有别样的滋味,越喝越回味。

李叔同画像

李叔同画像

英红红茶

英红红茶